Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Использование сорбентов на основе силикагеля в

хроматографических методах анализаДипломы, курсовые и прочее / Силикагель и его применение в высокоэффективной жидкостной хроматографии / Дипломы, курсовые и прочее / Силикагель и его применение в высокоэффективной жидкостной хроматографии / Использование сорбентов на основе силикагеля в

хроматографических методах анализа Использование сорбентов на основе силикагеля в

хроматографических методах анализаСтраница 4

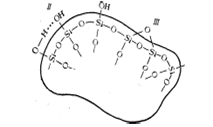

Рисунок 1.3. Группы на поверхности силикагеля: I – свободная силанольная; II – силанольная, связанная водородной связью; III – силоксановая

Количество групп как силанольных, так и силоксановых на единицу массы силикагеля зависит от ряда факторов. Так, чем больше удельная поверхность силикагеля (она меняется в пределах от 1000 до 15 м2/г), тем больше групп обоих типов находится на сорбенте в колонке и, следовательно, сильнее удерживание взаимодействующих с ними веществ [17].

Соотношение силоксановых и силанольных групп на поверхности силикагеля зависит от длительности и условий сушки в процессе его получения. При сушке геля поликремневой кислоты исходного продукта для силикагеля сначала идет поликонденсация с выделением воды и образованием жесткого скелета силикагеля. При нагревании до 200°С вся физически сорбированная вода удаляется, а поверхность остается полностью гидроксилированной, т.е. количество силанольных групп будет максимальным, а силоксановых минимальным [15, 17]. Если продолжить нагревание, силанольные группы начнут отщеплять воду с образованием силоксановых групп; этот процесс заканчивается примерно при 1000°С.

Силанольные группы, располагающиеся на поверхности силикагеля, обладают слабокислыми свойствами и способны, поэтому сильнее удерживать вещества с основными свойствами. Силоксановые группы могут в процессе работы за счет гидролиза переходить в силанольные, что меняет свойства поверхности сорбента и удерживание веществ [15, 17].

Поверхность и структура применяемого для хроматографии оксида алюминия похожи на силикагелeвые, однако не идентичны и обеспечивают в ряде случаев селективность, отличающуюся от селективности силикагеля. Однако применение оксида алюминия в ВЭЖХ имеет ограниченный характер. Это связано с тем, что микрочастицы оксида алюминия выпускают не все фирмы-производители сорбентов, а привитые фазы на этой основе не выпускаются совсем. Тем не менее, в некоторых случаях, когда требуется селективность, отличная от селективности силикагеля, оксид алюминия применяют [17].

Сорбенты с химически привитыми фазами на основе силикагеля появились позже сорбентов, на которые неподвижная фаза (в виде индивидуальных веществ или, чаще, полимеров различной структуры и полярности) наносилась физически. Нанесенная фаза довольно быстро смывается растворителем (гораздо быстрее, чем она испаряется или изменяется в газожидкостной хроматографии), параметры удерживания постоянно меняются, препаративно собираемые фракции загрязняются фазой. Использование растворителя, насыщенного неподвижной фазой, позволило несколько повысить стабильность таких сорбентов и колонок, однако большинство недостатков при этом осталось.

Эти проблемы можно решить, если химически привить органическую неподвижную фазу к силикагелевой матрице. Силанольные группы, находящиеся в большом количестве на поверхности силикагеля (особенно полностью гидроксилированного), обладают слабокислыми свойствами и довольно легко вступают в многочисленные реакции. Первые из полученных таким путем привитофазных сорбентов, названных «щеточные» (привитые молекулы, как щетина в щетке, покрывали поверхность силикагеля), изготовляли этерификацией силанолов спиртами с образованием простой эфирной связи. Однако, обратимость реакции, особенно в кислой и щелочной средах и в присутствии водных подвижных фаз, в большой мере ограничивала, как срок работы таких сорбентов, так и области их применения. Позднее были разработаны методы получения привитых фаз разного типа с использованием гораздо более прочных и устойчивых к гидролизу связей Si-О–Si и Si-С. Практически все имеющиеся в продаже привитофазные сорбенты относятся к этому типу, их более 200 [15, 17].

Привито-фазные сорбенты сейчас наиболее популярны, несмотря на их высокую стоимость. Более 60% разделений методом ВЭЖХ выполняют с использованием только обращенно-фазных привитых сорбентов, основным из которых является сорбент с привитой фазой C18.

Смотрите также

Ненаркотические анальгетики

...

Висмут и его соединения в природе

Среди элементов периодической системы висмут – последний практически не радиоактивный элемент,

И он же открывает шеренгу тяжелых элементов – естественных альфа-излучателей. Действительно, тот ...

Исследования электролитов кадмирования

Cd - довольно мягкий металл серебристо-белого

цвета несколько тверже олова но мягче цинка , вальцуется в листы , хорошо

куется и легко поддается полированию. Чистый ,свободный от по ...