Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Выбор и обоснование технологической схемы и аппаратурного

оформления фазы производстваУчим химию / Метод суспензионной полимеризации винилхлорида / Учим химию / Метод суспензионной полимеризации винилхлорида / Выбор и обоснование технологической схемы и аппаратурного

оформления фазы производства Выбор и обоснование технологической схемы и аппаратурного

оформления фазы производстваСтраница 2

– при этом методе полимеризации расширяются возможности регулирования скорости реакции, степени полимеризации.

– в отличие от суспензионного метода при эмульсионной полимеризации продукт реакции представляет собой мелкую стабильную водную дисперсию полимера, которая легко транспортируется.

Недостатком эмульсионного метода полимеризации винилхлорида является высокое содержание в полимере примесей: остатков эмульгатора, электролитов и других веществ. Кроме того, наличие примесей в эмульсионном ПВХ затрудняет подбор стабилизаторов при его переработке.

Эмульсионный ПВХ перерабатывается в изделия прессованием, литьем под давлением, вальцеванием, экструзией, а также в мягкие изделия через пасты (пластизоли). Он является материалом для высокопрочной искусственной кожи, пленок, плиток, пенопластов.

В работе будет более подробно рассмотрена стадия полимеризации

, так как на этой фазе производства происходит главный процесс – полимеризация винилхлорида:

nCH2=CHCl [–

CH2–CHCl–]n

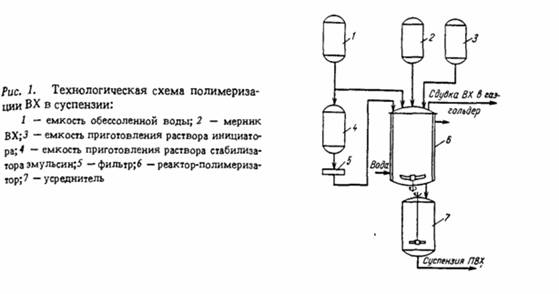

Процесс суспензионной полимеризации осуществляется в каплях эмульсии, полученных диспергированием ВХ в воде в присутствии высокомолекулярных стабилизаторов эмульсии (СЭ) и растворимого в мономере инициатора. В качестве реактора-полимеризатора я выбрал аппарат с мешалкой, оснащенный теплопередающей рубашкой, в котором обеспечивается равномерное распределение реагентов по объему и отвод тепла реакции. Технологическая схема полимеризации с данным реактором приведена на рис. 1.

Преимуществом такого реактора является возможность равномерного распределения компонентов и тепла в реакционной зоне, простота конструкции. Также стенки данного реактора проще удаляются от неизбежно образующейся корки полимера. Существенным же недостатком такой конструкции является то, что процесс полимеризации проходит в реакторе по периодической технологии, стадии загрузки, выгрузки, промывки и разогрева отнимают до 50% времени от всего цикла полимеризации.

Основой всех разработок непрерывного процесса суспензионной полимеризации являлось создание аппаратурного оформления непрерывного процесса, обеспечивающего узкое распределение по времени пребывания частиц в реакционной зоне. Это достигалось в основном двумя путями: использованием аппарата трубчатого типа, структура потока реагирующих компонентов в котором близка к режиму идеального вытеснения; использованием ряда последовательно соединённых реакционных зон или аппаратов, структура потока реагирующих компонентов в которых близка к режиму идеального смешения.

На рис. 2, а изображено устройство для непрерывной полимеризации, которое состоит из вертикальной цилиндрической емкости, разделенной с помощью вращающихся горизонтальных дисков на отдельные зоны, причем зоны связаны друг с другом отверстиями, и поток реакционной массы возможен только в одну сторону. Диски укреплены на вращающемся валу с увеличивающимися в направлении потока расстояниями между ними, причем соотношение длины и диаметра разделенных дисками зон составляет 0,1–0,6. В качестве перегородок, укрепленных на общем валу, используют перфорированные диски или сетки, а вал совершает не вращательное, а возвратно-поступательное пульсирующее движение. К общим недостаткам описанных систем относится необходимость разработки и изготовления специальной аппаратуры, сложность разборки и чистки аппаратов при забивке полимером реакционного пространства.

Существует также способ полимеризации, согласно которому полимеризацию проводят в 5–10 последовательно соединенных аппаратах с мешалками, расположенных вниз по вертикали. Каждый последующий реактор находится на 1/3 высоты ниже предыдущего и реакционная масса перетекает из одного аппарата в расположенный ниже него ближайший аппарат (см. рис. 2, б). Для предотвращения забивания переливных труб через систему реакторов пропускают инертный газ под давлением, превышающим давление насыщенных паров винилхлорида при температуре полимеризации. К достоинствам этого способа можно отнести возможность использования обычных аппаратов с мешалками, применяющихся при периодическом способе полимеризации ВХ, к недостаткам – громоздкость схемы и повышенную металлоемкость, высокую стоимость большого числа аппаратов, увеличение эксплуатационных расходов, трудность равномерного распределения тепловой нагрузки на реакторы, усложнение системы автоматизации для поддержания одинаковых условий полимеризации во всех реакторах.

Смотрите также

Углерод. Аллотропные модификации

...

Нефть и технология ее переработки

...

Полиэфирсульфоны

Полиэфирсульфоны получают

поликонденсацией щелочных солей дифенолов с ароматическими дигалогенидами, в

которых атомы галогена активированы электроноакцепторной группой – SO2 – .

Процесс проводят ...