Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Извлечение ртути из растворов производства хлора и щелочи. Извлечение

ртути из рассола установок по производству хлора и щелочиУчим химию / Получение хлора и щелочи путем электролиза водных растворов хлоридов щелочных металлов. Извлечение ртути / Учим химию / Получение хлора и щелочи путем электролиза водных растворов хлоридов щелочных металлов. Извлечение ртути / Извлечение ртути из растворов производства хлора и щелочи. Извлечение

ртути из рассола установок по производству хлора и щелочи Извлечение ртути из растворов производства хлора и щелочи. Извлечение

ртути из рассола установок по производству хлора и щелочиСтраница 1

Электролизеры для производства хлора и щелочи, в которых используется ртутная амальгама, находят широкое применение благодаря возможности получения концентрированных растворов щелочи. Однако в отходящих сточных водах таких электролизеров содержатся примеси ртути, что создает серьезные экологические проблемы. Кроме того, потери значительных количеств ртути повышают стоимость производства. Указанные обстоятельства приводят к необходимости извлечения ртути и (или) других ионов тяжелых металлов как из твердых, так и из жидких отходов производства. Процесс извлечения ртути разработан Дж. X. Энтайвислом и предназначен для выделения ртути из рассола, образующегося в электролизерах. Способ включает стадни: осаждение ртути из рассола в виде сульфида ртути при добавлении ионов сульфида или гидросульфида; отделение сульфида ртути на фильтре, у которого в последовательно наложенных слоях материала средний размер частиц уменьшается, а плотность частиц увеличивается от поверхности к нижней части фильтра; удаление сульфида ртути с фильтра путем промывки водой; отделение сульфида ртути от жидкой фазы и обработка сульфида с получением металлической ртути.

Процесс 2 разработанный Е. Н. Балка предусматривает экстракцию ртути из сточных вод с последующим ее выделением путем восстановления в электролизере.

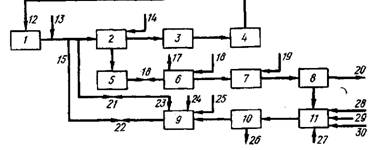

Рис.

1.

Схема процесса выделения и рециркуляции ртути из отходов, образующихся в ртутных электролизерах

Схема этого процесса приведена на рис. 1. Поток рассола 12, прошедший через ртутный электролизер 3, из которого в аппарате 4 удален хлор, насыщается, проходя через слой каменной соли в резервуаре 1. К рассолу добавляют раствор карбоната натрия 13, после чего смесь подают в отстойник 2, в который добавляется раствор гидроксида натрия 14 и где происходит осаждение нерастворимых примесей, которые отводят в сборник 5 вместе с частью рассола (25—50 л/мин). Рассол 12 подается в ртутный электролизер 3, проходит через дехлоратор 4 и снова возвращается для насыщения в резервуар /.

Суспензия из сборника 5 подается в смеситель 6, где она реагирует с отработанной серной кислотой, поступающей со стадии осушки хлора (на схеме не показана). При этом происходит растворение ртути и нейтрализация кислоты. Углекислый газ, образующийся при нейтрализации, выводится по линии 17. Полученную смесь переносят в реактор 7, устанавливают рН = 6,0-=-9,0 и добавляют окислитель 19 в количестве достаточном для окисления всей металлической ртути и нерастворимых ртутных солей до растворимого двухвалентного состояния. В качестве окислителя можно использовать гипохлорит натрия, содержащий свободную NaOH, или газообразный хлор. Во втором случае в смесь вводится дополнительное количество NaOH. Затем суспензию фильтруют на фильтре 8 через полипропиленовую ткань.

Остаток от фильтрования промывают водой и твердый материал 20 удаляют в виде отходов. Фильтрат и промывные воды собирают в резервуаре //, где к ним добавляют другие сточные воды 28, например промывные воды, содержащие растворенную ртуть и воду из отстойников. Для разрушения остатков окислителя добавляют тиосульфат или бисульфат натрия 29. Устанавливают рН раствора 2,5— 6, предпочтительно рН = 3, добавляя раствор соляной кислоты 30, после чего прибавляют избыток NaHS 27 для осаждения ртути в виде сульфида. Осадок отфильтровывают через бумажный фильтр 10; для облегчения фильтрования добавляют остатки целлюлозного фильтра.

Фильтрат 26 практически не содержит ртути и сливается в канализацию. Твердый остаток, отделенный на фильтре 10, смешивают с рассолом 23 в резервуаре с мешалкой 9. Можно использовать обычную мешалку, однако для получения наилучших результатов желательно применять специальный дисперсионный миксер с высоким значением действующей поперечной силы. Устанавливают рН полученной суспензии 8—10, предпочтительно рН = 9, добавляя гидроокись натрия 24, а затем вводят окислитель 25.

При использовании гипохлорита натрия количество добавляемого окислителя составляет 3—6 молей на 1 моль сульфида ртути; предпочтительно использовать 5-кратный избыток. Если рН среды намного меньше 8, возможны потери окислителя за счет его реакции с остатками целлюлозного фильтра, а при рН существенно выше 10 может происходить выпадение осадка окиси двухвалентной ртути. Получаемая смесь, содержащая частицы целлюлозного фильтра, диспергированные в растворе хлоридов натрия и двухвалентной ртути, инжектируется в поток рассола между резервуаром / и отстойником 2 (точка 15). Весь процесс выделения ртути может быть изолирован от процесса производства хлора и щелочи путем закрывания вентилей 16, 21 и 22.

В качестве окислителя в данном процессе можно использовать гипохлорит натрия или хлорноватистую кислоту, которая получается при добавлении газообразного хлора в щелочной или кислый рассол. Хлор вводится до тех пор пока его концентрация в растворе не станет достаточной для окисления всей присутствующей ртути.

Смотрите также

Методика проведения потенциометрического титрования.

Рассмотрим процесс

потенциометрического титрования сильной кислоты раствором сильной щелочи. ...